[바이올리니스트 김광훈의 클래식 세상만사] Artificial Intelligence, 줄여서 AI라는 말을 필자가 처음 들어본 것은 (놀랍게도) 초등학교 저학년 때였다. 그때 필자는 한참 유행하던 MSX 컴퓨터 게임(국내에서는 ‘재믹스’라는 이름의 콘솔 게임기도 있었다)에 푹 빠져 있었는데, 한 게임의 최종 보스가 AI를 탑재한 전투병기라는 설정이었다. 인공지능이라는 어감 자체도 신선했지만, 무언가 그럴 듯해 보이는 이미지 때문에 인공지능에 대해 한참 서적을 뒤적거렸던 때도 있었다. 이후 몇몇 게임은 아예 대놓고 ‘인공지능을 탑재한’ 운운하며, 게임의 차별화를 주장했는데, 지금 생각해 보면 좀 더 강화된 게임 알고리즘의 표현에 다름 아니며 진정한 의미의 인공지능이라고 부르기에는 민망한 수준이었던 것으로 기억한다.

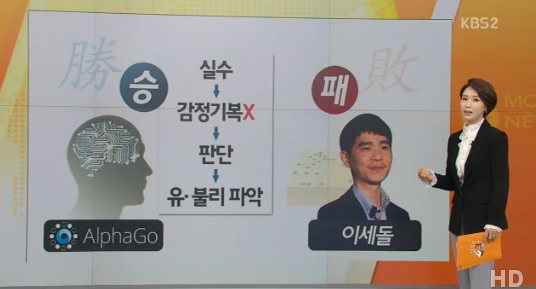

사회면을 장식하는 여러 이슈들이 범람하고 있지만, 화두 중 하나는 아무래도 이세돌과 구글 딥 마인드 사의 야심작, ‘알파고’와의 세기의 바둑 대결일 것이다. 5번기 중 아직 세 번의 대국이 남았지만 0:2라는, 그것도 완벽한 대패는 (조금 과장하자면) 인류를 충격에 빠지게 만들고 있다. 인공지능이 지배하는 디스토피아적인 미래 사회의 모습을 다룬 수많은 영화들이 머리 속에 오버랩 되며, 기우 아닌 기우마저 드는 것 또한 부인할 수 없는 사실이다. 필자 역시 평소 바둑에 관심이 많은 사람이라고 할 수는 없으나, 속수무책으로 당하는 인간 대표, 이세돌 기사를 보며 ‘기계에 대한 분노(Rage against the maschine)’마저 마음 속에 조용히 이는 것을 보니 어느덧 인간의 삶은 불과 백 년 전과는 너무나도 다른, 상상할 수 없는 방향으로 흘러가고 있는 것이 기정사실화로 느껴진다.

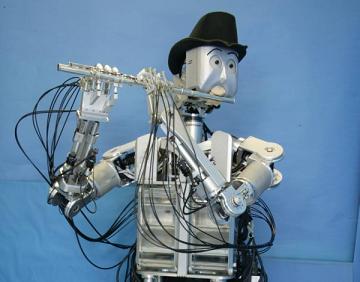

기계가 대체할 수 있는, 그리고 곧 대체하게 될 수많은 직업군들 중에 그래도 ‘예술’만큼은 예외라고 생각했으나, 세상 모든 것을 모네처럼 그려내는 컴퓨터 화가, 그리고 수십만 연주 데이터를 입력받아 매번 다른 연주(게다가 감정을 이입하여) 들려주는 로봇 플루티스트를 보고 듣고 있노라면 예술 분야 역시 성역일 수 없으며, 이제는 기계가 대신할 수 있는 영역에 경계란 없다는 생각마저 든다.

‘그 기계를 만든 것도 인간이다, 그 기계를 컨트롤 할(혹은 오류를 범하지 않을) 정교한 알고리즘을 짜 놓는 것이 관건이다’ 라는 주장들의 이면에는 대체로 ‘여전한 인간의 우월성’을 전제하고 있다. 하지만 많은 미래학자들이 예견하듯, 우리의 생각보다도 훨씬 빠른 시점에, 지금의 인간과 컴퓨터의 바둑 대국에서 그러하듯, 기계가 인간을 많은 부분에서 추월하는 시대가 도래 할 것이다. 그리고 그 기계를 컨트롤하는 것은 결국 인간이라고 우리는 애써 자위하고 있지만, 그 인간은 실수를 하는 존재이기에, 그 실수를 담보한(혹은 발판으로 하는) 기계의 진행방향은, 글자그대로 예측불가할 수 밖에 없다.

사람은 결국, 정답 찾기에 있어 결코 컴퓨터를 이길 수 없다.

인류가 그 동안 바둑을 두어왔던 이유가, 정답을 찾기 위해서는 아니었는데, 알파고의 등장으로 한 순간에 바둑이라는 광활했던 분야가, 풀이가 정해진 일개 문제 정도로 뒤바뀌어 버린 것 같아 조금 씁쓸하다.

인간이 컴퓨터를 인간처럼 만들고 있는 게 아니라, 컴퓨터가 인간을 컴퓨터처럼 되라고 종용하고 있는, 우리는 그러한 시대를 살고 있는 것은 아닌지.

[김광훈 교수]

독일 뮌헨 국립 음대 디플롬(Diplom) 졸업

독일 마인츠 국립 음대 연주학 박사 졸업

경기도립 오케스트라 객원 악장

유라시안 필하모닉 객원 악장

서울대학교 전공자 실기과정 강의

현) 가천대, 숭실대 교수(강의)

스트링 & 보우. 스트라드 음악 칼럼니스트