[미디어파인=송혜람 청춘칼럼] 오래된 도서관에는 낙서가 많아. 내가 예전에 다니던 부산 외국어 대학교 우암동 캠퍼스. 그 도서관에도 낙서가 많았지. 낙서로 까맣게 덮인 책상도 있었어.

낙서는 분명 나쁜 짓이지만, 가끔 재미있는 낙서를 볼 때면 미소 지을 때가 잦아. 그렇다고 공공기물에 낙서를 휘갈기는 게 옳다는 건 아니야. 꼭 낙서가 하고 싶으면 지울 수 있는 도구를 사용해야지.

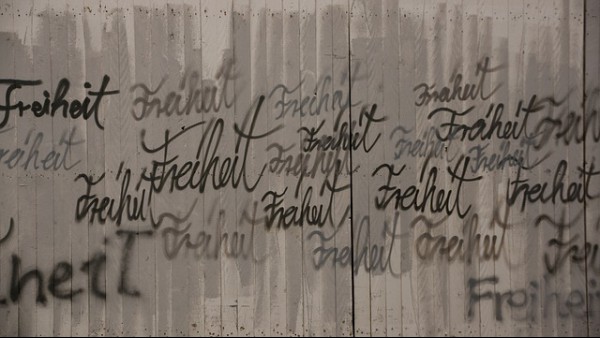

낙서는 어쩌면 가장 재미있고 자유로운 문학 장르일지도 몰라. 낙서는 가장 솔직한 예술이니까. 초고도 없고, 퇴고도 없지. 쓰면 쓰는 대로 그리면 그리는 대로 남아. 수없이 뜯어고치고 찢어내서 완성한 예술작품과는 다른 신선함이 있지. 낙서는 가슴에서 나온 ‘첫 마음’이니까. 자연스럽지.

낙서는 공개된 비밀일기라고도 할 수 있어. 종이가 누렇게 변한 철학책의 에필로그에 장문의 낙서가 기억나. “K야 내가 너를 처음 봤던 날을 기억한다. 그날은 눈이 내렸고, 지금은 봄이 되어 벚꽃이 내린다.”로 시작해서 “너를 사랑하는데 어떻게 내 맘을 전해야 할지 모르겠다.”로 끝이나있었어.

정확한 내용은 다 기억나지 않아. 그 낙서는 혼자 마음을 정리하며 쓴 글일까? 아니면 짝사랑하는 그녀에게 쓴 연예편지일까? 벚꽃이 흩날리던 봄. 자신이 아끼는 책 앞부분에 짧은 편지를 쓰고, 매일 고민만 하며 품고 다닌 건 아닐까? 결국, 헌책방을 돌고 돌다가 도서관까지 왔을지도 모르지.

그녀가 그의 마음을 받아주지 않았을 수도 있을 거야. 그녀가 안타까운 마음과 함께 도서관에 책을 두고 갔을지도 몰라. 두 사람이 이어지지는 못 했겠지. 만약 이루어졌다면, 그 책이 먼지 쌓인 채로 도서관에 꽂혀 있지는 않았을 테니까.

안타까웠어. 만약 오랜 시간이 흐르고 그녀가 그 책을 읽으면 어떨까 하는 상상도 해보았지. 어떨까? 그녀는 자신의 이야기라는 것을 알기나 할까?

또 엉뚱하게 전공 관련 서적에서 공개된 비밀일기를 찾았어. ‘s야 사랑해, 사랑해 …….’ 여백을 빼곡하게 채운 낙서. 공부에 집중은 안 되고, 손에 펜은 들려 있으니, 애꿎은 책에다 마음을 풀어 놓았나봐. 학생은 누가 그 낙서를 볼까 봐 s라는 이름을 까맣게 덮어 놓았더라고.

정말 누구에게도 말할 수 없는 순수한 마음. 조금이라고 용기가 있었다면 이름을 지우고 있지 않았을 거야. 그녀가 보기를 기대했겠지. 아마도 그 학생은 마음을 전하지 못했을 것 같아.

낙서에는 혼자 간직하고 있는 마음과 말, 아직 다 크지 못한 사랑이 담겨있지. 그렇게 혼자만의 대화로 ‘사랑해’라고 낙서를 한 학생은 조금이라도 가벼워진 마음으로 다시 공부에 집중했을 거야.

낙서가 “임금님 귀는 당나귀 귀!”라고 외친 하인의 숲이 되어준 셈이지. 나도 가끔 혼자만의 마음을 ‘하인의 숲으로 찾아가 털어놔. 후련해. 필체만 잘 숨긴다면 무슨 말을 해도 괜찮으니까.

또 낙서는 누군가에게 건네는 혼잣말이야. 도서관 책상 끄트머리에서 ‘안녕 안녕’이라는 낙서를 발견했어. 왜 달랑 네 글자만 남겨 놓았을까? 동글동글한 여학생의 ‘안녕’이 앞에 있고, 꾹꾹 눌러쓴 남학생의 안녕이 그 뒤에 적혀 있었어.

여러 가지 상상을 해보았지. 첫 번째 상상은 단순한 인사말. 여학생은 도서관에 앉은 남학생에게 인사를 건넸어. 남학생은 인사를 받아주며 안녕이라고 적어주었지. 설득력이 매우 낮은 추측인 것 같아. 필담(筆談)이라면 그렇게 끝나지 않았을 테니까. 인사라면 가벼운 눈인사로도 할 수 있지.

두 번째 상상은, 여학생이 이름 모를 누군가에게 ‘안녕’이라고 인사를 건넨 거야. 그리고 다음에 자리에 앉은 남학생이 인사를 건넨 것이지. 여학생은 혼잣말로 낙서하고, 인사를 받아줄 작은 인연을 기대했을지도 몰라. 답답한 도서관 안에서 작은 숨구멍을 만들고 싶었던 것 같기도 해.

자주 마주치는 낙서도 있어. ‘공부하기 싫다. 그냥 놀란다.’ 그 밑에 ‘나는 놀 친구도 없다. 외롭다.’ 또 그 밑에 ‘내가 놀아 줄까ㅋㅋㅋ’하는 낙서. 장난처럼 보이지만, 그 짧은 몇 마디에 대학생의 삶이 담겨있어.

요즘 우리 대학생들은 대화가 적어. 강의 중에 하는 말이나, 아르바이트할 때 하는 말이 아니라, 진솔한 대화가 적다는 말이야. 잔디밭에서 앉아서 대화하거나, 둘러앉아 기타를 튕기는 낭만은 작은 스마트 폰으로 도망친 것 같아. 그나마 가끔 있는 술자리도 바쁜 사람들에게는 시간의 사치라고 할 수 있지.

이리저리 치이고 살다 보면 “집에 가서 실컷 잠이나 자련다.” 하는 생각이 최고 우선순위가 되니까. 여기저기 뛰어다니는 하루. 그리고 또 하루. 잘 아는 사람도 지나쳐서 인사를 건네지도 못하지. 그럴 때가 잦아지는 것도 무뎌지나봐. 다들 자격조건을 쌓고 일하느라 바쁘지. 그러다 자기도 모르게 더 외로워지니까. 누군가 들어줬으면 하고 혼잣말로 낙서하는 것 같아. 그러면서 조금씩 위안을 얻나봐.

요즘은 낙서가 더 진화했어. SNS는 현대인들의 낙서장이야. SNS 열풍이라는 말이 어색할 정도로 SNS는 우리 일상이 되었지. SNS에는 진지한 글보다는 낙서 같은 글들이 많아.

낙서가 진화해서 글자뿐만 아니라 사진, 음악, 동영상까지 가능해졌지. 몇몇 SNS에는 자신의 기분까지 표시하도록 해. 오늘은 우울하다. 오늘은 기분이 좋다. 자신의 상태를 게시하는 것이지. 자신의 상태를 단 한 줄로 묘사할 수 있다는 것도 신기한 것 같아.

SNS를 들여다보면 ‘이제 바람처럼 혼자 가야지’ ‘나는 강철처럼 살아갈 거야’ 등등 나중에 본인이 읽어도 민망할 수 있는 글도 있어. 하지만 그런 글들도 “누가 내 마음을 알아주려나.” 하는 유행가의 노랫말처럼, 누군가 내 마음을 알아줬으면 하는 기대로 쓰는 것 같아. 뭐 어때, 자신의 마음을 표현하는데 부끄러워할 필요는 없잖아.

혼자만 알고 있다는 예쁜 오솔길을 찍은 사진을 본적이 있어. 그 길의 홍보대사도 아닐 텐데. 왜 굳이 ‘혼자만’의 길을 공개했을까? 사진 밑에는 ‘이 길은 연인들이 걸으면 참 좋을 것 같아요’라고 적혀있더군.

아무도 없는 오솔길을 찍은 사진이 텅 빈 마음을 보여주는 건 아닐까. 같이 걷고 싶다고 말해줄 누군가의 또 다른 낙서를 기다릴지도 몰라. 한 사람만큼 넓어진 길을 걷고 싶은 마음이지. “나는 외롭다. 누군가와 이 길을 걷고 싶다”라는 낙서가 발전한 거야.

요즘 우리는 친구들의 연애소식을 SNS로 알게 되고, 어떻게 사는지 알기 위해서, SNS에 들어가 공개된 낙서를 찾아. 혼잣말처럼 하는 낙서로 소통하고, 더 발전해 나간다는 건 우리가 더 외로워졌다는 증거인 것 같아. 대중 속에 외로움이라는 말도 누구나 다 이해할 수 있는 시대잖아.

어쩌면 기계에 둘러싸인 우리 현대인들이 사물과 친구가 되는 방법일 수도 있는 것 같아. 소통의 방법은 늘어났지만, 진짜 소통은 줄어든 우리 사회에 또 다른 소통법이지. 나는 매일 누군가가 남겨놓은 낙서를 찾아. 누군가의 마음을 엿보고 싶은 못 된 마음일지도 모르겠어.