[미디어파인=유진모의 무비&철학] 지난 5일 개봉돼 센세이션을 불러일으키고 있는 할리우드 블록버스터 ‘알리타: 배틀 엔젤’(로버트 로드리게즈 감독)은 ‘블레이드 러너’(1982), ‘공각기동대’(1995), ‘엑스 마키나’(2015) 등과 함께 SF계의 철학 교과서로 손꼽히는 동시에 디지털 기술의 혁신에 대한 분기점으로 기록될 만하다.

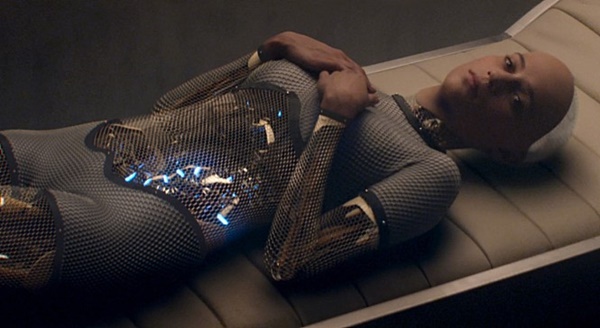

이제 영화의 기술과 SF 장르의 철학은 ‘알리타’에서 하나의 정점을 이루며 어떤 전환점을 맞지 않을까? 그만큼 이 영화는 재미와 메시지와 질문을 가득 담고 있다. 표피적으로는 CG로 구현해낸 사이보그들의 형상과 액션이 정말 생생하다. 머리카락 하나하나에서 프로틴이 찰랑거릴 정도로 실재에 가깝다.

기억을 상실한 주인공이 한 현자의 도움으로 죽음 직전에 기사회생한 뒤 잊힌 기억과 잃은 전투능력을 단계별로 되찾는 서사 구조는 전형적인 중국 무협지나 컴퓨터 게임 형식이다. 즉 재미에도 충실했다는 것. 그런데 그렇게 가볍게 보고, 만만하게 즐길 팝콘무비는 절대 아니라는 게 히든카드다.

‘블레이드 러너’는 인간과 복제인간의 경계(블레이드)를, ‘공각기동대’는 인간과 기계의 구분의 혼돈을 넘어선 인간적 정체성의 초월, 즉 니체의 극복인(위버멘시)을 각각 논의한다. ‘엑스 마키나’는 ‘블레이드 러너’의 신이 되고자 하는 인간을 차용한 뒤 여성(?) A.I.와 남성을 통해 실존론적 자아를 고뇌한다.

데카르트까지는 개나 고양이는 신(절대자, 창조자)이 만든 기계동물로 보는 근대적 세계관이 지배했다. 그런데 메를로-퐁티가 잠재적 지평으로서의 몸을 권좌에 올리며 현상학은 사르트르의 ‘무의 자유’와 충돌했다. 전술한 작품들은 다분히 데카르트나 칸트나 비트겐슈타인, 더 나아가 하이데거적이다.

‘알리타’가 반짝반짝 빛나는 값어치로 광휘한 이유다. 결정적인 단계만 남은 미완성을 의미하는 ‘99’였던 알리타가 현자에게서 알리타란 이름을 얻고 과거의 기억을 되찾는 과정은 ‘엑스 마키나’의 A.I. 에이바가 인간과의 경험을 통해 인식과 언어를 발전시켜나가는 여정과 방향만 다를 뿐 흡사하다.

‘블레이드 러너’의 데커드가 죽이려던 로이에게 오히려 구원받은 뒤 레이첼과 사랑의 도피를 결정하는 동인이 자신이 복제인간이란 정체성을 알았기 때문이란 것도, ‘공각기동대’의 전뇌를 가진 전사 모토코가 테러리스트 인형사를 잡으려다 오히려 그와 함께 네트로 들어가 불멸을 얻는 것도 마찬가지.

알리타가 사는 26세기는 대추락 뒤 유일하게 남은 공중도시(유토피아) 자렘과 하층계급이 사는 고철도시로 분리된 시대다. 부르주아지와 프롤레타리아트의 확실한 분류. 세계는 다시 귀족과 천민의 계급사회로 회귀한 것이다. 자렘의 지도자 노바는 당연히 도시의 지배자 벡터를 조종한다.

불멸의 삶을 사는 노바는 에이바를 만든 네이든이자 로이 등 리플리컨트의 창조주 타이렐이다. 프랜시스 베이컨에 비출 때 노바는 자신을 신격화하는 동굴의 우상이고, 네이든은 ‘데우스 엑스 마키나’로 극적인 드라마에 중독 시키는 극장의 우상이며, 타이렐은 교묘한 언변으로 마취시키는 시장의 우상이다.

로드리게즈가 영리한 점은 오시이 마모루처럼 지나치게 심층적이지도, 환유적이지도 않은, 일반화의 능력을 발휘했다는 데서 두드러진다. 정체성과 세계관, 이성과 감성, 진실과 정의의 참된 테제 사이에서 방황하던 모토코는 ‘론머맨’(1992)의 조브처럼 네트의 세계에서 영원불멸이 된다.

이에 비교해 알리타는 정체성을 찾는 데, 그 후 정의를 구현하는 데 집중한다. 원작의 철학을 잇되 1700억 원을 들인 상업영화로서의 정체성도 고려했다. 그보다 조금 더 들인 ‘블레이드 러너 2049’(드니 빌뇌브 감독)가 큰 손해를 끼친 것과 비교할 일은 아니지만 자본주의 구조상 로드리게즈는 현명했다.

‘알리타’의 세계는 ‘엘리시움’(2013, 닐 블롬캠프 감독) 혹은 ‘설국열차’(2013, 봉준호 감독)와 유사하다. ‘엘리시움’의 지구는 황폐화돼 죽음의 기운이 만연하지만 우주공간에 건설된 엘리시움은 가난, 질병, 전쟁이 없는 유토피아다. ‘설국열차’ 역시 신분계급에 따라 다른 환경의 칸으로 분리돼있다.

‘엘리시움’의 주인공들은 불치병에 걸린 소녀를 살리기 위해 엘리시움에 침투하고, ‘설국열차’의 꼬리칸 주인공들은 생존을 넘어선 ‘사람다운 삶’을 위해 앞쪽의 엔진칸을 향해 돌진한다. 시리즈화의 기시감을 주는 ‘알리타’의 알리타는 도시의 여느 사람과 달리 굳이 자렘으로의 이주를 시도하지 않는다.

먼저 풀어야 할 숙제가 있기 때문인데 그건 신, 인간, 사이보그의 경계와 자신의 정체성이다. 뇌만 빼면 기계인 그녀는 인간 휴고에 대한 감정에 대해 “사이보그가 사람을 사랑할 수 있는가?”라고 묻는다. 휴고는 “그 어떤 사람보다 네가 사람답다”라고 존재론적 정체성의 확인을 해주지만 신은 가혹하다.

세상에 태어나(?) 처음 경험한 사랑은 그렇게 불완전연소하고, 그녀는 마치 올림푸스 같은 머리 위의 자렘을 노려본다. 그 시퀀스는 스스로 자신의 정체성을 인류의 한 개체로 규정짓는 것이다. 인간임을 확신한 그녀는 인류 위에 군림하는 제우스를 비롯한 종교 등의 신에게 노바의 정체성을 따지는 것이다.

노바가 전일론으로 도시 사람들을 혹세무민했고, 그에 경도된 벡터가 전체주의로 도시를 지배했다면 알리타는 다분히 이신론적 차원에서 이성적인 신을 묻는다. 과연 알리타는 노바가 쌓은 ‘하드리아누스 방벽’(두 세계 사이의 경계)을 허물고 민중을 해방시킬 수 있을까? 이젠 그녀도 전기양을 꿈꿀까?

[유진모 칼럼니스트]

전) TV리포트 편집국장

현) 테마토크 대표이사

칼럼니스트(미디어파인, 비즈엔터)