[미디어파인=김일원 청춘칼럼] 대학에 가면 끝이 날 줄 알았다. 그러나 ‘착각은 자유’라는 소크라테스의 말을 더욱 절실히 느끼게 해줄 뿐이었다. 고등학교의 답답한 생활은 끝나고, 대학에 가면 조금 더 자유롭고 편하고 답이 보이겠다 싶었다. 하지만 그 자유는 너무 방대해서 뭘 해야 할지 알 수 없게 만들었고 답을 찾기는 커녕 남들 꽁무니 따라가기 바빴다.

대학은 학교라는 틀이 없었다. 고등학교 때는 그 틀이 답답하다고 생각했었는데 사실 그 답답함이 자유의 위험 속에서 날 보호하고 있었던 것이다. 무얼 해야될지도 모르고 고등학교 때 처럼 이건 맞다, 틀렸다 알려줄 선생님조차 없었다. 철저히 혼자가 됐다. 이것이 어른이라면 평생 고등학교만 다니고 싶다. 그러나 후회는 항상 늦다.

대학교에서는 학생 한명 한명이 자기 주위에 일종의 벽을 두르고 있는 거 같아 다가가기가 쉽지 않다. 할 일들이 뭐 그렇게 많아 보이는지(난 없는데) 친해지기도 힘들고 말을 걸 엄두조차 나지 않았다. 그들과 어울리는 건 그들의 할 일과 내 할 일이 서로 부합될 경우만 가능했다.

그들이 특히 좋아하는 건 야자(야간자율학습)였다. 난 고등학교 때 학교에서 강제로 시키는 야자가 너무 싫어서 졸업식날 '이제 야자는 안녕' 하고 외쳤다. 하지만 대학에서도 강의가 끝나면 그들은 누가 시켜서가 아니라 스스로 도서관으로 향했다. 사람심리는 참 이상하다. 남들이 다하는데 나만 안하면 내가 틀린 것 같고 꼭 해야만 될 것 같은 게 있다. 나도 다를 바 없었다.

강의가 끝나고 나면 어느새 도서관 한 구석을 차지하고 있었다. 그렇다 나는 그들에게서 해답을 찾고 있었다. 그 사실을 깨달은 건 1학년을 마친 뒤였다. 사실 대학에 오기 전에도 이렇게 될까봐 겁이 나 1년 동안 주저하는 시간이 있었다. 우려했던 사태가 일어나고 만 것이다.

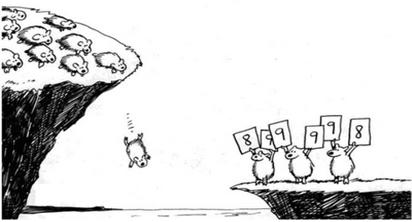

레밍효과라는 말이 있다. 노르웨이에 사는 레밍이라는 동물에게서 유래된 이 말이 참 재미있다. 레밍은 집단으로 이동하는 떼거리 본능이 있어서 한 마리가 어느 방향으로 가기 시작하면 다른 녀석들은 이유도 모른 채 무조건 따라간다. 그 속도가 너무 빨라 낭떠러지에 가까워져도 멈추지 못해 결국 뒤따라오던 레밍들은 줄줄이 벼랑으로 떨어져 떼죽음을 당한다.

나도 한 마리의 레밍이었다. 뭐? 아직 죽지는 않았지만, 2학년을 시작하지 않고 휴학을 했다. 뭔가 보여서 그런 건 아니다. 이 길은 내 길이 아니란 걸 알게 됐고 조금 늦은감이 있지만 현재의 나를 제대로 마주할 수 있게 됐다.

해본 건 공부 밖에 없었고 그래서 그 공부를 벗어난 적도 없었다. 벗어나 보니 아무것도 할 줄 모르고 덩그러니 그런 내가 남았다. 이 모습을 나는 두려워했나 보다. 남들처럼 똑같이 꾸미고 남들 틈에 섞여서 그들과 동화되길 바랬지만, 그럴 수 없다는 건 내가 가장 잘 알고 있었다.

잠시 떠나볼까 한다. 현실에서 도망치는 여행이 아니다. 나를 돌아보기 위한, 나를 마주하기 위한 준비 단계다. 얼마나 걸릴 지 모르겠다. 앞으로 내가 또 한 마리의 레밍이 되지 않는다는 보장은 없다. 하지만 적어도 아무것도 모른 채 뒤쫓는 레밍이 아닌 제일 앞서가는 레밍이 되리라.