[미디어파인=이상원 기자] 미 항공우주국(NASA)의 ‘퍼서비어런스(Perseverance)’ 탐사 로버가 화성에서 고대 생명체의 흔적 가능성이 엿보이는 새로운 단서를 발견했다고 행성과학자들이 밝혔다. 과학자들은 이 바위에 새겨진 어두운 테두리의 얼룩(일명 ‘표범 얼룩’)이 미생물 활동의 잔해일 수 있다고 보고, “화성 생명 탐사에서 가장 유력한 조짐 중 하나”라고 주장했다. 다만 “아직은 가정일 뿐”이라는 전제가 따른다. 바위에 박힌 얼룩들은 지구에서 미생물이 만들어내는 흔적과 매우 유사하지만, 실제 생물 없이도 형성될 가능성이 완전히 배제된 것은 아니라는 것이 연구팀의 설명이다. 만일 비생물학적 과정을 통해 동일한 현상이 일어날 수 있다면, 아직 관련된 화성의 화학적·물리적 메커니즘을 완전히 이해하지 못한 상태라는 점도 지적된다.

현재 이번 발견은 “외계 생명주장 신뢰도”를 평가하는 7단계 지표 중 가장 낮은 ‘1’ 수준으로 분류된다. 이 지표를 만든 NASA 전 수석과학자 짐 그린은 “추가 측정으로 더 높은 단계로 끌어올릴 필요가 있다”며, “이를 위해서는 결국 표본을 지구로 가져와 정밀 분석해야 한다”고 말했다. 실제로 퍼서비어런스 내부에는 해당 바위 샘플이 보관 중이며, 향후 화성에서 지구로 돌아올 우주선에 실릴 예정이다. 만약 이 가설이 사실로 입증된다면, 외계 생명 탐사 역사에서 거대한 전환점이 될 것이다. 동시에 ‘다른 행성에서 생물학적 신호(바이오시그니처)를 어떻게 검증할 것인가’라는 연구자들의 역량과 접근법도 시험대에 오르게 된다.

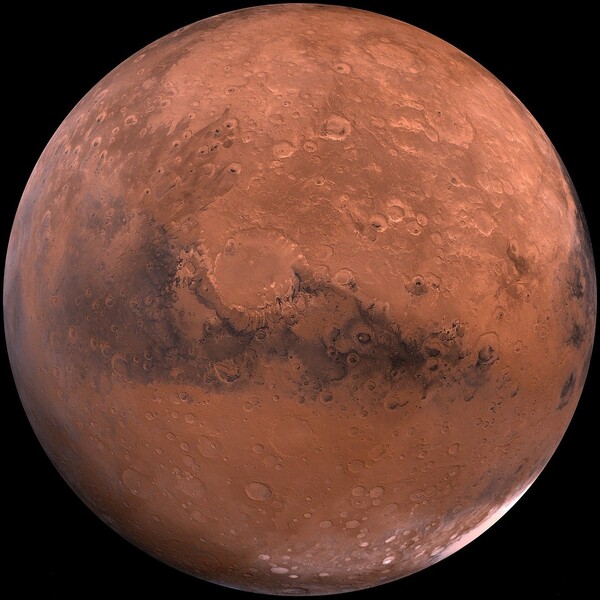

이번 발표는 텍사스주 우드랜즈에서 열린 ‘달·행성과학 컨퍼런스(LPSC)’에서 처음 상세히 공개됐다. 사실 NASA는 지난 7월 보도자료에서 이번 발견을 암시했으나, 과학적 세부 사항은 거의 밝히지 않아 궁금증을 키웠다. 이처럼 신중한 태도를 취하는 데에는 과거 ‘ALH84001’ 운석 논란이 큰 영향을 미쳤다. 당시 일부 학자가 그 운석에서 화성 생명의 증거를 찾았다고 주장했지만, 다른 연구팀이 지질학적(비생물학적) 과정을 대안으로 제시하면서 반론이 일어난 적이 있기 때문이다. 이번에 퍼서비어런스가 검토한 바위는 ‘예제로 분화구(Jezero Crater)’라는 고대 호수터에서 채집됐다. 그 호수로 흘러들던 강 바닥에 자리 잡았던 암석이다. 암석 표면에는 ‘파피 씨드(poppy seeds)’로 불리는 작고 어두운 점들과, 중앙이 밝고 가장자리가 짙은 고리 형태의 더 큰 얼룩인 ‘표범 얼룩(leopard spots)’이 관찰됐다.

로버가 장착한 분석 장비에 따르면, 파피 씨드와 표범 얼룩 가장자리에 철과 인이 농축되어 있고, 표범 얼룩의 중앙에는 철과 황(硫)이 두드러진다고 뉴욕 스토니브룩대학교 지구화학자 조엘 휴로위츠가 발표했다. 연구자들은 이 화학 패턴이 바위 속 탄소화합물(유기물)과 철 및 황산염 광물의 상호작용을 시사한다고 본다. 지구에서는 이런 반응을 미생물이 자극해 일어난다. 연구진은 “이 바위가 뜨거운 열로 재결정화가 일어났다면 비생물학적 화학 반응만으로도 얼룩이 생겼을 수 있다”면서도, 암석이 미세하고 치밀한 결정 구조를 유지한 점에 미뤄 볼 때 고온 환경에 노출됐다고 보긴 어렵다고 설명했다. 온도가 낮은 조건에서 이 같은 반응이 일어나려면 생명체가 개입했을 가능성이 높다는 지적이다.

가장 큰 숙제는, 이런 반응이 비생물학적 과정을 통해서도 일어날 수 있는지 확실히 규명하는 일이다. 휴로위츠 박사는 “이번 결과를 더 면밀히 파고들기 위해선 실험실이나 현장, 시뮬레이션 등 다각적 연구가 필요하며, 궁극적으로 샘플을 지구로 가져와서 생명 관여 여부를 확실히 결론 내려야 한다”고 말했다. 그러나 NASA가 계획 중인 ‘화성 샘플 회수’ 프로젝트는 최대 110억 달러(약 14조 원)까지 드는 비용 추정으로 내부 재검토에 들어간 상황이다. 아직 어떠한 방식으로 임무를 추진할지 명확히 결정되지 않았다. 만약 이 바위 샘플이 실제로 지구에 도착한다면, 동위원소 분석 등 첨단 기법을 활용해 미생물이 존재했는지를 좀 더 명확히 따져볼 수 있게 된다. 그 해답은 앞으로의 예산·계획 수립에 달려 있다고 연구자들은 입을 모은다.