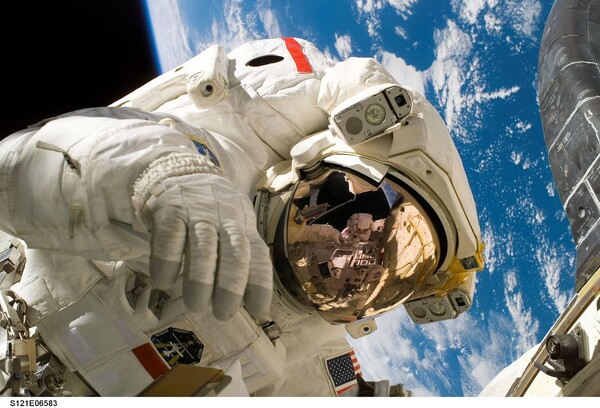

[미디어파인 = 이상원 기자] 미국 정부가 2026년까지 달 표면에 다시 우주인을 보내겠다고 공언하면서 우주 경쟁에 다시 불을 붙였다. 과거 아폴로 계획 이후 50년 만의 재도전이다. 특히 이번 재착륙 목표는 중국보다 먼저 미국의 발자국을 달에 남기는 것에 초점이 맞춰져 있다. 트럼프 행정부는 최근 NASA 예산안을 공개하며, 2026년까지 미국 우주비행사를 달에 착륙시키겠다고 발표했다. 그러나 전체 NASA 예산을 25% 삭감한 상태에서 이루어진 이 발표에 과학계의 우려가 깊다. 총 예산 185억 달러 중 70억 달러만이 달 착륙 프로젝트에 배정됐고, 추가로 화성 탐사에도 10억 달러가 투입될 예정이다.

문제는 기술적 현실성이다. NASA가 계획하고 있는 달 착륙 미션(아르테미스III)은 당초 2027년까지 완료 예정이었지만, 최근 스페이스X가 개발 중인 스타십이 연달아 폭발 사고를 겪으면서 일정에 차질이 생겼다. 또한 달의 불안정한 지표면에 우주선을 안정적으로 착륙시키는 기술도 아직 미완성 상태다. 이런 상황에서 트럼프 행정부는 기존의 거대 로켓 발사 시스템(SLS) 프로그램을 아르테미스III 미션 이후 폐기하겠다는 입장을 밝혔다. 대신 미국의 발자국을 조금이라도 빨리 달 표면에 찍기 위해, 사람 없이 부츠 한 켤레만 달에 보내자는 비아냥 섞인 제안까지 나왔다.

트럼프 정부의 이번 예산은 달과 화성 탐사 외에 과학 및 환경 연구 예산을 대폭 줄이는 방향으로 편성됐다. 기후 변화 모니터링 위성과 미래 우주탐사 기술 연구 예산이 대규모로 삭감됐으며, 이미 완성을 눈앞에 둔 낸시 그레이스 로먼 우주망원경마저 폐지 대상에 올랐다. 이 망원경은 외계 행성 발견과 암흑에너지 연구에서 획기적인 역할이 기대됐던 장비다. 미 뉴욕타임스는 이번 예산으로 인해 NASA가 '국립 달과 화성 관리국'으로 전락할 수 있다고 우려했다. 정부가 과학적 발견과 기술 개발보다 정치적 목표와 기업 이익에 따라 움직이고 있다는 비판이 나온다. 결국 중국과의 경쟁에서 이기기 위한 상징적 행동에 집착한 나머지 과학적 성과와 실질적 발전 가능성을 희생하는 결과를 초래할 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다.