[미디어파인 = 이상원 기자] 유네스코는 올해를 ‘국제 양자과학기술의 해’로 지정했다. 양자 역학이 처음 제안된 지 100년이 되는 해를 기념하기 위함이다. 그러나 사실 양자 이론은 굳이 홍보가 필요 없을 정도로 이미 대중적 인기를 얻고 있다. 과학 전문지를 펼쳐보면 언제나 상위권 기사에 양자 물리학이 자리 잡고 있다. 일반인들이 일상과 연결하기 어렵고 설명조차 난해한 분야임에도 불구하고, 양자 세계는 꾸준히 사람들의 호기심을 자극한다. 이른바 ‘양자 집착(quantum fixation)’은 이론이 등장한 순간부터 오늘날까지 이어져 온 현상이다.

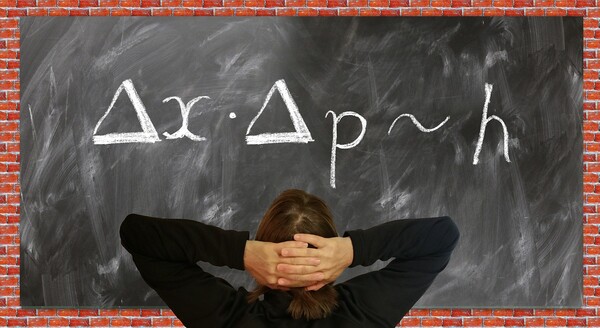

양자 역학의 태동기부터 이론은 논란의 중심에 있었다. 1905년 알베르트 아인슈타인은 빛이 불연속적인 에너지 덩어리, 즉 ‘광자’로 구성돼 있다는 개념을 대중화하며 ‘양자’라는 단어를 퍼뜨렸다. 이는 기존에 파동처럼 보이던 빛의 성질과 정면으로 충돌하는 개념이었다. 당시 과학자들은 대중에게 이 새로운 사고방식을 설명하는 데 어려움을 겪었다. 뉴턴의 운동법칙처럼 직선적이고 인과적인 세계관에서 벗어나, 양자 역학은 확률과 불확실성을 전제로 했다. 한 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다는 사실은 과학자들에게조차 충격이었다.

영국 수학자 바네시 호프만은 1949년 아인슈타인을 기리는 글에서 양자 이론을 “이단적”이라고 표현했다. 입자가 동시에 두 곳에 존재할 수 있다는 발상은 기존 과학의 상식과 거리가 멀었기 때문이다. 아인슈타인 역시 “신은 주사위를 던지지 않는다”는 말로 확률적 세계관에 불만을 드러낸 바 있다. 아이러니하게도 과학자들이 불편해했던 그 모호함이야말로 대중이 양자 물리학에 매혹되는 이유였다. 1980년대 『슈뢰딩거의 고양이를 찾아서』를 쓴 물리학자 존 그리빈은 “양자 역학의 매력은 이해하기 어렵다는 데 있었다. 마치 마법처럼 느껴졌다”고 설명했다.

빛이 동시에 입자이자 파동이라는 사실, 원자가 겹쳐 있는 상태로 존재할 수 있다는 실험 결과는 상식을 넘어선다. 바로 그 점이 양자를 과학적 이단으로 만들었지만, 동시에 수많은 사람들을 매료시키는 ‘과학적 신비’로 자리매김하게 했다. 양자 역학은 이제 반도체, 레이저, 양자 컴퓨터 등 현대 기술의 근간이 됐지만, 대중에게는 여전히 난해하면서도 신비로운 영역이다. 100년 전처럼 여전히 설명하기 어렵고, 그렇기에 더 매혹적인 과학으로 남아 있는 것이다.

양자 과학의 해를 맞아, 과학계와 대중 모두에게 던지는 질문은 분명하다. “왜 우리는 이토록 양자에 끌리는가?” 그 답은 어쩌면, 이해할 수 없을 만큼 낯설고 불확실한 세계를 통해 오히려 무한한 가능성을 꿈꾸기 때문일 것이다.