-편집자주-

조동범 시인의 <100년의 서울을 걷는 인문학>을 연재한다. 서울은 지난했던 우리 근대사를 온몸으로 견디며 성장해온 도시이다. 일제강점기부터 전쟁과 독재, 가난과 개발 등의 틈바구니에서 격정적인 변화가 있던 공간이다. 이런 서울을 이야기하는 것은 우리의 삶과 세계를 이해하는 것이기도 하다. 그런 점에서 서울을 인문적 관점에서 파악한 <100년의 서울을 걷는 인문학>은 의미 있다. 조동범 시인의 <100년의 서울을 걷는 인문학>과 함께 서울 거리를 여행하도록 하자.

[미디어파인 칼럼=조동범 시인의 100년의 서울을 걷는 인문학] 종로는 전통적으로 수도 서울의 중심부였다. 조선시대에는 왕궁이 있었으며 한양의 중심부로서 많은 이들의 왕래가 있었다. 그러한 점은 지금도 마찬가지여서 종로는 해방 이후 문화, 행정, 정치, 경제 등 모든 분야의 중심지 역할을 했다. 지금이야 일부 기능이 다른 곳으로 분산되기도 했지만 종로는 여전히 서울의 중심지로서 중요한 상징성을 지닌다. 조선시대부터 일제강점기 그리고 해방 이후 오늘에 이르기까지 중심지 역할을 해온 만큼 종로에는 여러 가지 흥미로운 이야기가 숨어 있다.

종각과 광화문, 서촌으로 이어지는 길을 중심으로 문학과 예술의 이야기가 펼쳐지기도 하고 북촌의 한옥과 관련하여 우리가 잘 몰랐던 이야기가 숨어 있기도 하다. 특히 종로는 오랜 역사를 지니고 있는 만큼 서울의 과거 모습을 살펴볼 수 있는 장소이기도 하다. 이제는 널리 알려진 ‘피맛골’ 같은 이야기가 종로에는 너무나 많다. 하지만 정작 그런 이야기의 내막을 정확하게 알고 있는 사람은 많지 않다. ‘피맛골’의 경우만 하더라도 일반적으로 알려진 뜻은 ‘백성이 말을 탄 고관을 피하다’이지만, 정확한 의미는 ‘하위 관리가 고관을 만났을 때 자신의 말을 돌려 피하다’이다.

피맛골이 윗피맛골뿐만 아니라 아랫피맛골도 있었다는 것 역시 많은 이들이 알지 못한다. 1974년 지하철1호선 개통과 함께 종로가 확장되었는데, 이때 도로 확장이 남쪽으로 이루어지면서 아랫피맛골 일부가 사라졌다. 그리고 2009년 도심 재개발로 인해 종각역 인근 윗피맛골 역시 사라지고 말았다. 대부분의 사람들이 피맛골 하면 떠올리는 곳이 바로 2009년에 사라진 종각역 인근 윗피맛골이다. 종각역 인근 윗피맛골이 사라진 것을 두고 피맛골이 모두 사라졌다고 생각하는 이들이 많은데, 아직까지 윗피맛골은 물론이고 아랫피맛골까지 남아 있는 곳이 있다. 종로3가역 인근이 바로 그곳이다.

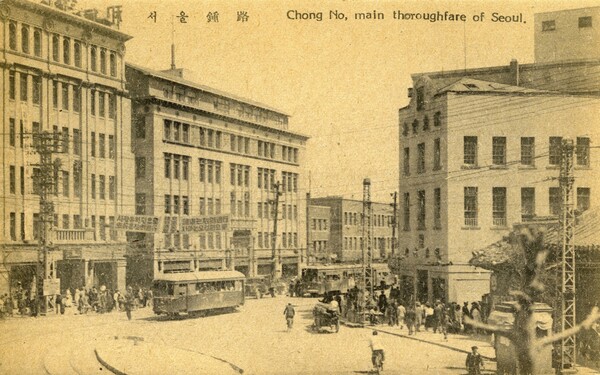

그리고 종각에서 광화문, 서촌으로 이어지는 길에는 아직도 문학과 예술에 연관된 흥미진진한 이야깃거리가 많다. 시인 이상이 운영하던 <제비다방> 터가 종각역 인근에 있고, 서촌 골목에는 일제강점기의 여러 유물이 아직도 곳곳에 남아 있다. 또한 100여 년의 세월을 견뎌온 익선동이 있으며 종로3가역 바로 옆에 쪽방촌이 남아 있기도 하다. 그런데 종로3가를 매일 오가는 사람들조차 그곳에 쪽방촌이 있다는 사실을 모르는 경우가 많다. 이처럼 종로는 근현대사를 관통하며 그 자체로 문화와 예술, 역사로 남게 되었다. 이외에도 세운상가나 광장시장, 동대문시장 등과 관련하여 우리나라의 근현대사를 담고 있으며, 안국동과 인사동 지역은 문학과 예술의 산실이기도 하다. 이처럼 많은 이야기를 품고 있는 종로가 근대적 면모를 갖추기 시작한 시기는 일제강점기이다.

일제는 1910년과 1919년에 ‘경성시구개정’ 계획에 맞춰 경성을 개발했다. 이때 일제는 광화문과 경성역을 대로로 연결하여 근대적으로 개발하는데, 이렇게 연결된 직선대로는 일제의 조선 통치 전략의 일환이었다. 일제는 대로를 중심으로 근대적인 건물을 세우는 등 경성을 세련된 도시로 만들기 시작한다. 그런데 한 가지 이상한 점은 광화문에서 경성역까지 개발하면서 인근에 있는 종로는 개발하지 않고 그대로 두었다는 점이다. 서울의 중심부라고 할 수 있는 종로를 개발하지 않는다는 것은 이해할 수 없는 일이다. 여기에는 일제의 조선 침략에 대한 고도의 계산이 깔려 있었다.

일제는 직선 대로를 중심으로 근대적 도시를 개발함으로써 인접해 있는 종로와 대비를 이루게 한 것이다. 개발되지 않은 조선의 전통적인 중심가를 근대적으로 개발한 곳과 비교되게 함으로써 일제의 식민 지배에 당위를 부여하려고 했다. 우리가 무덤덤하게 지나치곤 하는 광화문에서 서울역까지의 대로는 이와 같은 식민 시대의 슬픔이 담겨 있다. 근대는 흔히 발전된 문명과 선진적인 세계를 상징한다. 일제는 이러한 근대성의 이미지를 이용하여 식민 지배의 긍정적인 환영을 보여주고자 했다. 근대적 도시의 모습과 전근대적 종로의 모습을 대비시켜 근대성의 환영을 우리에게 각인시키려 했다.

당시 일본인들의 주거지는 남촌을 중심으로 형성되었다. 도시 개발이 이 일대를 중심으로 전개된 것은 일제의 입장에서 자연스런 것이었다. 조선인들의 주거지는 종로를 중심으로 형성되었다. 흔히 조선 총독부가 있었던 광화문, 종로 지역에 일본인들의 거주지가 있었을 것이라고 생각하기 쉽다. 그러나 종로 일대는 우리나라 사람들의 주요 거주지였다. 일제강점기 경성은 남촌 지역에 일본인이, 북촌 지역에 우리나라 사람들이 주로 살았다. 따라서 경성의 근대화는 충무로와 명동 인근인 진고개를 중심으로 한 남촌 지역을 중심으로 이루어지게 되었다. 일제의 개발 정책에서 소외된 북촌 지역은 상대적으로 근대적 도시의 모습과는 거리가 있었다. 당시 북촌 지역은 남촌 지역과 달리 불완전한 근대 공간이었다. 그러던 중 조선으로 이주한 일본인이 많아졌고, 일본인들은 북촌 일대까지 주거지를 넓히려고 했다. 일본인들은 익선동 일대에 적산 가옥을 지으려고 했는데, 이때 ‘조선의 건축왕’이라고 불리는 정세권이 일본인들의 북촌 이주를 막고자 익선동 일대의 땅을 매입하여 집단 한옥 거주지를 건설했다.

남촌과 대비되어 낙후된 모습을 보이던 종로는 조선총독부가 경복궁 앞으로 이전하며 개발되기 시작했다. 일제는 조선을 적극적으로 동화시켜 통치하고자 조선총독부를 경복궁 앞으로 이전했다. 조선총독부는 1918년에 착공되어 1926년에 완공되었다. 오래전부터 한양과 경성의 중심지였던 종로는 이때부터 개발이 본격화된다. 일제는 ‘종로통 가로개수’ 사업을 벌여 종로 일대를 개발한다. 종로 일대는 이즈음부터 비로소 근대적 건물과 상점 등이 들어서며 근대적 도시의 면모를 다지기 시작한다. 화신백화점이 북촌 지역에 들어선 것도 조선총독부가 완공된 이후인 1930년이다. 하지만 여전히 개발의 중심은 남촌이었다. 주요 기관과 건물은 여전히 광화문에서 경성역에 이르는 직선대로 인근에 있었으며, 조선총독부 이전 이후에도 남촌 지역에 백화점이 집중적으로 들어섰다. 화신백화점을 제외한 미쓰코시, 조지아, 미나카이, 히라타백화점 모두 남촌에 있었다.

일제강점기 당시 나타난 북촌과 남촌의 차이는 도시에 일반적으로 나타나는 빈곤의 문제와 닮아 있다. 농촌 지역의 빈곤이 특정 지역에 국한되는 경우가 적은 반면 도시 지역의 빈곤은 특정 지역에 집중적으로 나타나는 경우가 많다. 농촌의 가난 문제는 지역의 차이 때문에 발생하기보다 다른 이유에서 나타나기 때문이다. 반면 도시의 가난은 특정 지역을 중심으로 집단적인 양상을 보여주는 경우가 많다. 조선인이 거주하는 북촌은 차별과 억압 아래 지역 전체가 낙후된 반면, 일본인이 거주하는 남촌은 일제강점기라는 상황 속에서 근대적 면모를 갖추게 된다. 그런데 이러한 지역적, 집단적 빈곤의 문제는 오늘날 도시에 나타나는특징이기도 하다. 생각해보면 우리가 ‘가난한 동네’라고 부르는 곳들은 대부분 도시의 특정 지역을 지칭하는 경우가 많다. 이러한 가난의 지역화, 집단화는 지역적, 집단적 차별의 형태로까지 나아가게 된다는 점에서 많은 문제가 있다. -조동범(작가, 『100년의 서울을 걷는 인문학』 저자)

[조동범]

2002년 문학동네신인상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 그동안 펴낸 책으로 시집 『심야 배스킨라빈스 살인사건』, 『카니발』, 『금욕적인 사창가』, 『존과 제인처럼 우리는』, 산문집 『알래스카에서 일주일을』, 『보통의 식탁』, 『나는 속도에 탐닉한다』, 인문 교양서 『100년의 서울을 걷는 인문학』, 『팬데믹과 오리엔탈리즘』, 글쓰기 안내서 『부캐와 함께 나만의 에세이 쓰기』, 『상상력과 묘사가 필요한 당신에게』, 시창작 이론서 『묘사 진술 감정 수사』, 『묘사』, 『진술』, 문학평론집 『이제 당신의 시를 읽어야 할 시간』, 『4년 11개월 이틀 동안의 비』, 『디아스포라의 고백들』, 연구서 『오규원 시의 자연 인식과 현대성의 경험』 등이 있다. 청마문학연구상, 김춘수시문학상, 딩아돌하작품상, 미네르바작품상 등을 수상했다. 대학 안팎에서 문학과 인문학을 강의하고 있다.