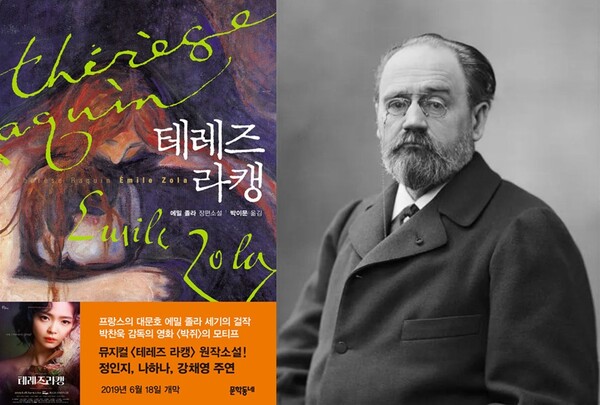

[미디어파인 칼럼=이수정의 아름서재] ‘테레즈 라캥’(문학동네, 박이문, 2025)은 박찬욱 감독의 영화 ‘박쥐(2009)’의 원작으로 우리에게 친숙한 소설이다. 소설은 19세기 파리의 어두컴컴하고 습한 뒷골목으로 독자를 인도한다. 햇빛이 들지 않는 점포, 낡고 좁은 계단, 눅눅한 공기로 가득한 침실. 그곳은 에밀 졸라가 만든 실험실이다. 에밀 졸라는 그 공간에 창백하고 신경증적인 인물들-테레즈, 카미유, 라캥 부인-을 밀어 넣는다. 그리고 그들과는 전혀 다른, 활기로 가득하고 이기적인 인물 로랑을 투입한다. 졸라는 플라스크에서 일어나는 화학 반응을 바라보듯, 인물 사이에서 일어나는 욕망의 작동 방식을 관찰한다.

졸라에게 문학의 언어는 과학의 언어로 대체된다. 인간은 관찰할 수 있는 유기체이며, 소설은 실험 보고서다. 닫힌 공간에서 소설 속 인물들은 순수하게 자신의 본능을 따른다. 졸라는 소설을 통해 인간의 욕망, 폭력성, 죄의식이라는 '자연 현상'을 해부한다. 졸라는 도덕이나 초월적 섭리가 아니라, 생리학과 본능, 환경, 유전 등의 요인이 인간을 지배한다고 여겼다. 이 작품은 졸라가 수행한 문학적 실험인 동시에, 그가 주창한 자연주의 문학의 태동을 알리는 소설이다. 졸라는 이후로도 ‘제르미날’, ‘목로주점’, ‘니나’ 등 작품을 통해 인간 행동과 사회 현상을 객관적으로 묘사하려 애쓴다.

소설 속 세 인물은 각기 다른 기질을 지녔다. 카미유는 무기력하다. 어린 시절부터 병약했던 그는 생명력이 고갈되었다. 퇴화한 생명체인 그는 생존 경쟁에서 도태될 수밖에 없는 존재다. 로랑은 원초적 욕망을 대변한다. 로랑의 건강하고 육감적인 몸은 생명력으로 충만하다. 그는 생각하지 않는다. 단지 욕망한다. 테레즈에게 끌리는 이유도, 카미유를 죽이는 이유도 본능적 반응에 있다. 졸라는 로랑을 통해 인간이 지닌 동물성, 억제되지 않은 욕망의 맨얼굴을 드러낸다.

그리고 여기 테레즈가 있다. 그녀는 얼핏 남편처럼 무기력해 보인다. 하지만 어머니에게 물려받은 뜨거운 이국의 피가 테레즈의 몸 안에서 꿈틀거린다. 그녀의 본능은 가족과 사회의 통제 아래 억눌려왔다. 카미유의 눅눅한 숨결, 라캥 부인의 호들갑, 먼지 가득한 점포가 그녀의 숨통을 짓누른다. 억눌렸던 테레즈의 욕망은 로랑이란 촉매를 만나 비로소 폭발한다. 폭발이 일으킨 연쇄반응은 살인과 죄의식, 파멸로 이어진다. 절제도 부끄러움도 모르는 테레즈의 욕망. 졸라는 테레즈를 통해 억압된 본능이 어떻게 파괴적 에너지로 전환되는지 보여준다.

살인은 필연이었다. 테레즈와 로랑이 저지른 모든 짓은 이성적 판단이 아니라 생리적 충동을 따른다. 졸라는 인간이 지닌 자유의지라는 개념 자체를 부정한다. 자연주의 문학의 핵심이 바로 여기 있다. 인간은 자유롭지 않다. 우리는 유전과 환경, 생리적 조건에 의해 결정된 존재일 뿐이다. 졸라는 ‘테레즈 라캥’을 통해 이 잔혹한 진실을 문학 안으로 끌어들였다. 그는 인간을 미화하지 않는다. 인간의 야수성, 본능의 맹목성, 생리적 충동의 압도적 힘. 이것이 졸라가 실험실로서의 문학 공간에서 포착한 진짜 인간의 면면이다. 졸라는 1868년 출간된 ‘테레즈 라캥’의 제2판 서문에서 이렇게 밝힌다.

‘나는 자유의지를 박탈당하고 육체의 필연에 의해 자신의 행위를 이끌어가는, 신경과 피에 극단적으로 지배받는 인물들을 선택했다. 테레즈와 로랑은 인간이라는 동물들이다. 그 이상은 아무것도 없다.’ - 본문 10쪽

살인 후에도 로랑은 별다른 감정을 느끼지 않는다. 그는 완전범죄에 성공한 것에 기뻐하기까지 한다. 에밀 졸라는 로랑이 죄의식과 공포에 잠식되는 과정을 섬세하고도 냉정한 필치로 묘사한다. 시체공시소장의 악취, 물에 잠겨 있던 카미유의 끔찍하고 추한 외양이 로랑을 섬뜩하게 한다. 로랑과 테레즈 사이에 존재하던 팽팽한 긴장감과 욕망은 어느샌가 사라진다.

‘카미유를 살해함으로써, 서로를 꼭 껴안아도 채우지 못했던 극성스러운 육욕’이 사라진다. 졸라는 이 아이러니한 욕망의 작동 기제를 냉철하게 분석한다. 로랑과 테레즈가 꿈꾸던 행복은 오지 않는다. 이제 정식으로 부부가 된 그들 사이에는 비릿한 물비린내를 풍기는 카미유의 푸르딩딩한 시신이 놓여있다. 카미유가 죽어가며 로랑의 목에 남긴 이빨 자국은 불도장 같다. 그 불도장은 죄의식과 두려움을 그들의 뇌수에 새겨넣는다.

졸라라는 냉혹한 분석가는 신의 구원도 인간의 용서도 철저히 부정한다. 테레즈와 로랑은 그들이 자초한 고통 속에서 서서히 파멸한다. 사랑은 증오로 욕망은 위축으로 변모한다. 졸라는 죄의 귀결을 외부의 심판이 아닌, 인간의 자기 파괴 과정에서 찾는다. 욕망이 그들을 하나로 묶었듯, 죄책감과 신경증이 그들을 파멸로 이끈다.

소설에서 욕망은 역설적 의미를 지닌다. 테레즈와 로랑에게 욕망이란 생명력의 회복이었다. 테레즈는 로랑의 육체를 통해 살아있음을 느낀다. 무료했던 로랑의 마음을 채운 것은 테레즈가 불러일으킨 정염이다. 생명력을 돌려주는 동시에 파멸의 씨앗이 되어버린 욕망. 졸라에게 욕망이란 도덕적 판단의 대상이 아니다. 생명의 본질인 욕망은 인간의 제도 안으로 들어오면서 파멸의 원인이 된다. 정부의 침실에 있을 때, 꺼질 줄 몰랐던 로랑의 욕망은 부부의 침상에서 맥을 못 춘다. 애초에 그들이 지닌 욕망은 대상을 향한 것이 아니라, 장애를 향한 것이었다.

라캥 부인의 중풍은 무엇을 상징하는가. 그녀는 보고 듣지만 말할 수 없는 존재다. 침묵하는 몸은 증언의 불가능함을 의미한다. 진실은 존재하지만 밝힐 수 없다. 라캥 부인의 마비된 몸은 도덕적 심판이 무력하다는 사실을 알리는 증거다. 졸라는 신의 심판도, 사회 정의도 믿지 않는다. 결국 테레즈와 로랑은 자살로 생을 마감한다. 하지만 그들의 죽음은 속죄가 아니다. 단지 견딜 수 없는 고통으로부터의 도피일 뿐이다. 졸라는 죄와 그에 따르는 벌이라는 도덕을 해체한다. 인간은 죄를 짓고 죄는 인간을 파괴하지만, 그 과정에는 어떤 초월적 가치도 존재하지 않는다.

졸라의 문체는 당혹스러울 정도로 현실적이다. 익사체가 풍기는 시취(屍臭), 부패하는 육체에 새겨진 멍, 썩어들어가는 살점, 테레즈와 로랑이 한때 탐닉하던 서로의 신체에 느끼는 구역질. 이런 묘사야말로 자연주의의 미학이다. 졸라는 아름다움이 아니라 진실을 말한다. 그는 19세기 낭만주의 문학이 미화한 인간상을 거부한다. 졸라에게 문학은 아름다운 거짓말이 아니라, 추한 진실이다. 그는 낭만주의 문학이 거부한 ‘진짜 인간’을 문학 안으로 들인다. 화장하지 않은, 미화되지 않은, 민낯 그대로의 인간을.

이 잔혹한 미학은 19세기 부르주아 윤리를 정면으로 반박한다. 주인공은 고결하고 문학은 교훈을 주어야 했다. 졸라가 창조한 인물들은 천박하고 그들이 저지른 죄는 처벌받지 않는다. 졸라는 부르주아 사회가 감추고 싶어 하는 모든 진실을 폭로한다. 도덕이란 당위가 가진 허위성과 인간 내면 깊이 숨겨진 야만성을. ‘테레즈 라캥’이 출간되었을 때 격렬한 비난이 쏟아졌던 것은 당연했다.

졸라는 인간을 있는 그대로 보여주고자 했다. 아무리 추해도, 아무리 불편해도. 그의 실험실에서 인간은 더 이상 신의 형상이 아니라 피와 신경의 덩어리였다. 문학이 더는 현실을 미화하지 않고, 인간을 있는 그대로 드러낼 수 있게 된 점. 이것이 자연주의가 남긴 위대한 유산이다. '테레즈 라캥'은 150년이 지난 지금도 우리에게 묻는다. 당신은 인간의 진실과 마주할 준비가 되어 있는가? 그 진실이 아무리 역겹고 추악한 것일지라도.

[이수정 작가]

이화여대에서 사학을 전공하고, 중앙대 문예창작학과 대학원에서 수학했습니다.

서평가이자 영화 칼럼니스트로 여러 매체에 글을 기고하고 있으며, 깊은 사유와 날카로운 통찰을 갖춘 ‘읽고 쓰는 사람’으로 살아가려 합니다.