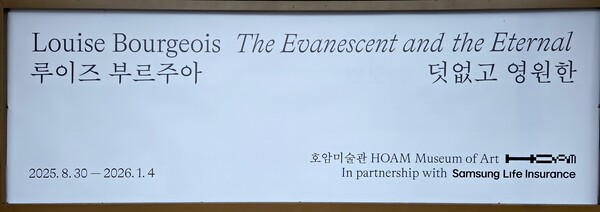

[미디어파인=김철홍의 걸어서 봄까지] 전시회 제목이 맘에 와닿는다. 승용차는 아내가 출퇴근용으로 사용한다. 네이버 길 찾기를 한다. 자전거를 타고 지하철역에 간다. 지하철을 한 번 갈아타고 버스를 한 번 갈아 타고 셔틀을 타서 불국사 양식의 호암미술관에 도착했다.

세찬 비와 석물과 탑과 가을이 나를 맞아주었다.

보름 전 페북에서 장석주 시인이 반드시 봐야 할 전시회라고 하여 예매했다.

맞다 반드시 봐야 할 작품이다. 작년에 갔던 모마(MOMA)가 생각난다.

호암미술관을 벚꽃 필 때 들어간다면 진입로와 호수가 너무 아름다울 것이다.

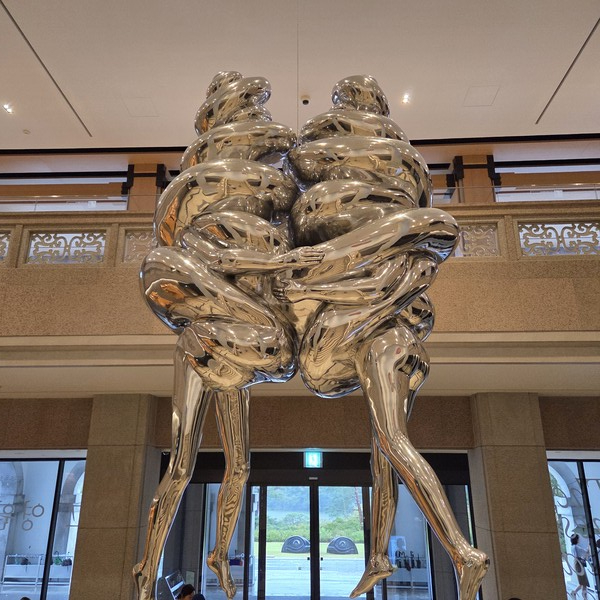

그녀가 날 맞아준 것은 마망이었다. 마망 불어로 엄마다.

거미가 엄마다. 엄마가 거미다.

내게 거미는 사진을 찍는 대상이거나 빗자루로 거미줄을 치워버리는 대상이다.

신기하고 궁금한 점은 어떻게 거미가 첫 줄을 그렇게 멀리 연결할 수 있느냐는 것이다. 스파이더맨처럼 손가락 끝에서 쏘는가? 아님, 한 점에 줄을 묶고 자신의 몸을 던지는가?

그렇지, 인공지능에 물어보자.

거미는 첫 줄을 어떻게 연결하는가? 시작점에서 다음 점까지

(ChatGPT의 말)

좋은 질문이에요!

거미가 첫 줄(첫 번째 가는 실)을 어떻게 만드는지 궁금한 거죠?

거미는 보통 ‘비단실(거미줄)’을 공중에 날려서 첫 줄을 만듭니다. 과정은 이렇게 돼요. 시작점에서 비단실을 뽑아요. 거미는 몸 뒤쪽(실샘)에서 아주 가는 실을 내기 시작해요. 실을 바람에 맡깁니다. 거미는 가만히 앉아서 그 실을 바람에 날려 보내요.

바람이 실을 다른 물체(나뭇가지, 벽, 기둥 등)에 붙여 줍니다.

실이 다른 곳에 닿으면 고정되지요, 날아간 실 끝이 어떤 곳에 걸리면, 거미는 그 실을 잡고 당겨서 팽팽하게 만든 뒤, 시작점에 묶어요. 이렇게 하면 공중에 첫 줄이 만들어집니다. 첫 줄 위를 걸어가며 강화합니다. 거미는 그 위를 몇 번 왔다 갔다. 하면서 실을 두껍게 만들어요.

즉, 거미가 직접 다른 곳까지 걸어가는 게 아니라, 실을 공중에 띄워서 바람이 연결해 주는 것이에요. 바람이 거의 없으면 거미가 줄을 늘어뜨려서 아래로 내려가고, 다른 곳에 닿으면 거기 고정하기도 합니다.

나의 궁금증은 해결되었다.

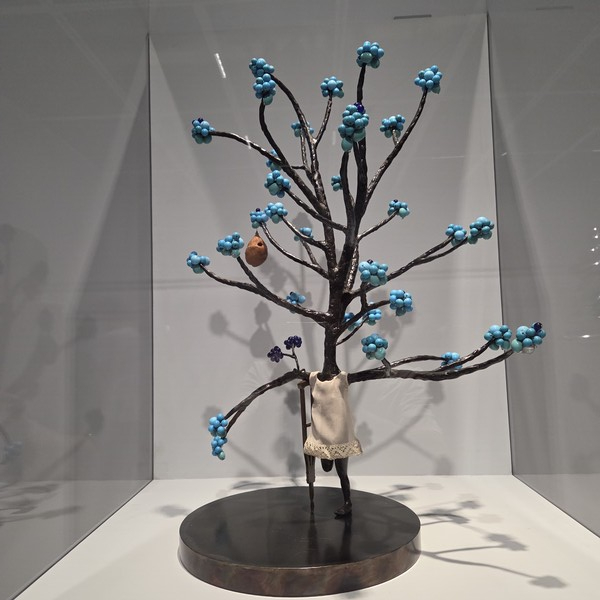

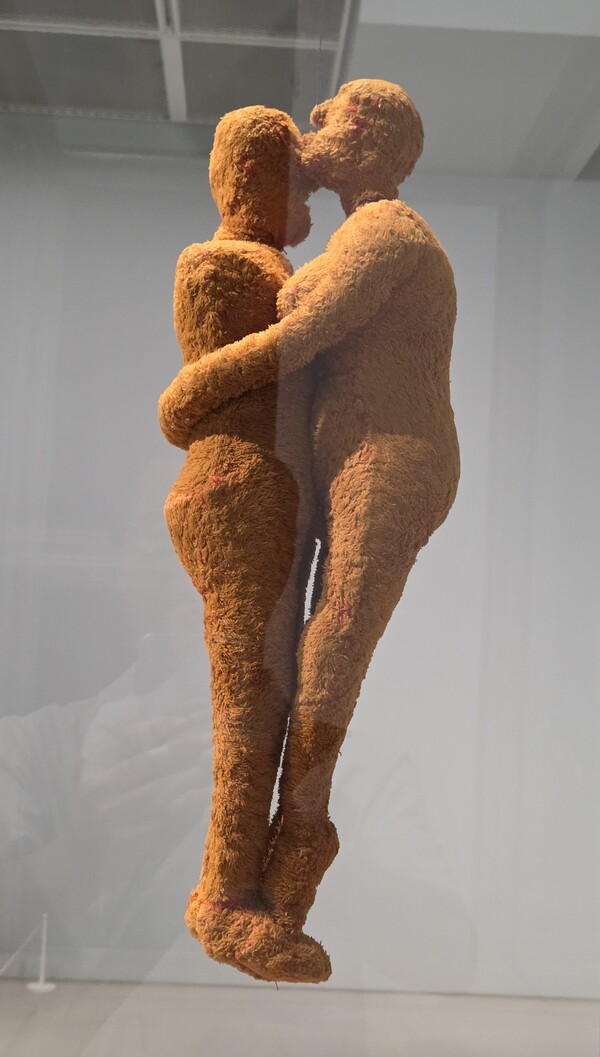

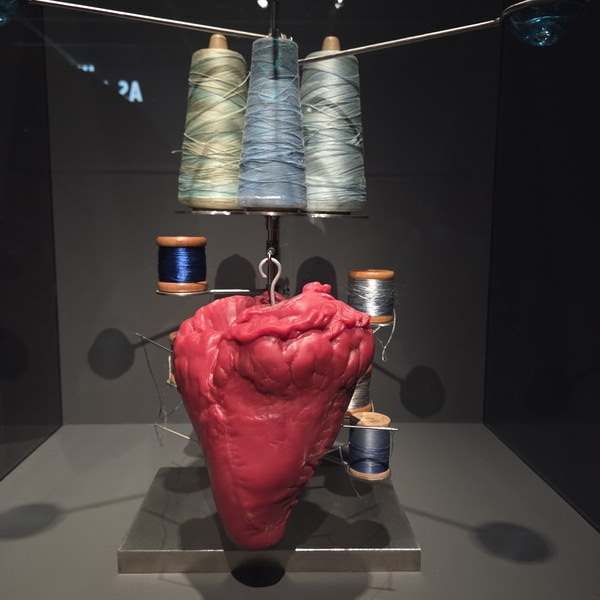

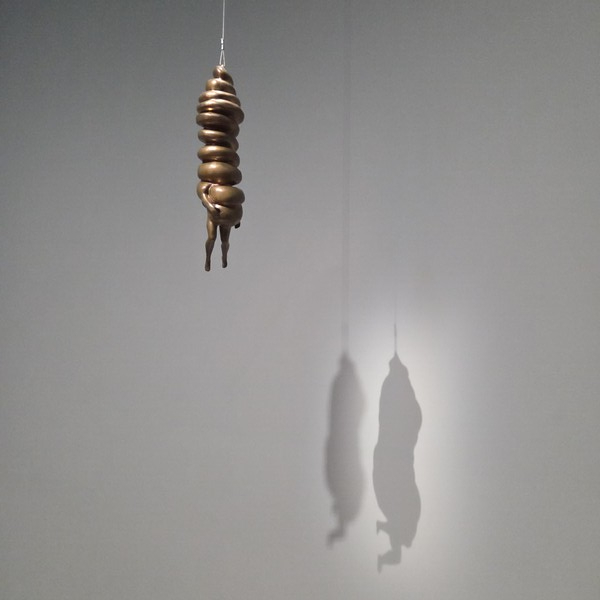

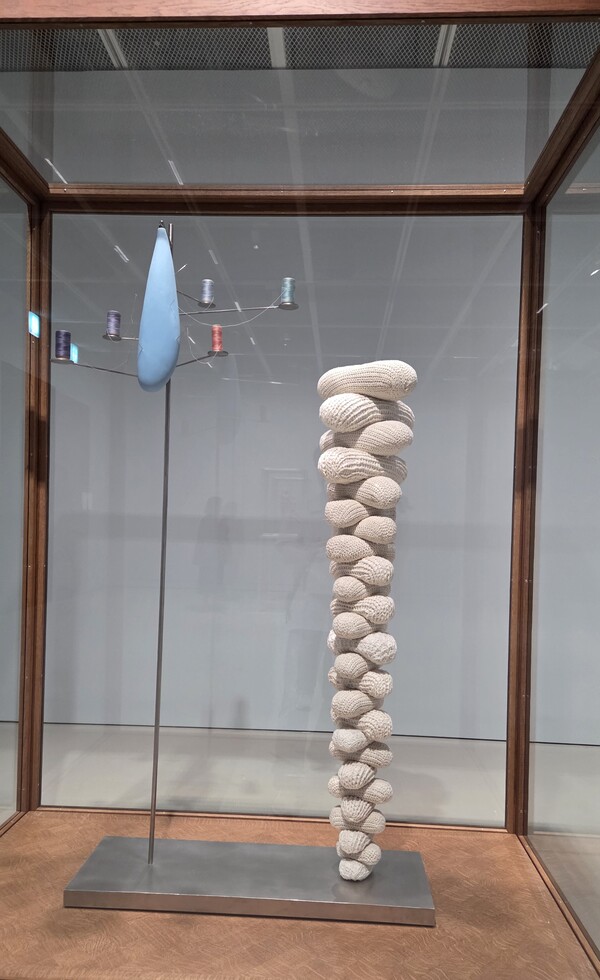

루이즈 부르주아의 대표작 <마망– 엄마>는 대리석 알을 품은 거대한 거미로 어머니에 대한 기억과 모성의 복합성을 나타냅니다. 내면의 상실과 불안을 예술로 직조하여 삶을 치유하고자 했던 작가의 모습은 거미가 자기 몸에서 실을 뽑아내는 모습과 닮았습니다.

왜 그녀는 엄마를 거미로 형상화했을까?

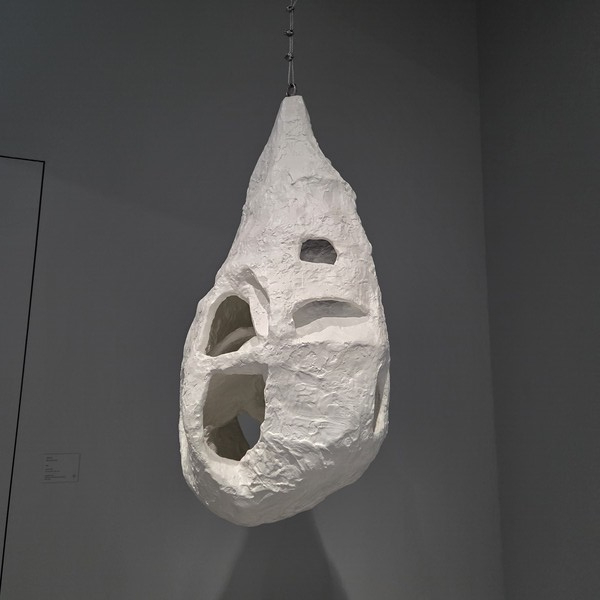

“문제와 맞서기를 거부한 채 당신은 자신을 지평선 너머로 내던진다.

도망치고 멀어지고 불안을 지우고 싶은 욕망 속에서 풍경은 폭발한다.

공포는 외부로 향하고 우주에 대한 이해로 나아간다.

내면화된 풍경 그곳이 은신처다.”

“나는 지옥에 갔다 돌아왔다.

그리고 그곳은 환상적이었다.”

- 일본 전시회 주제 -

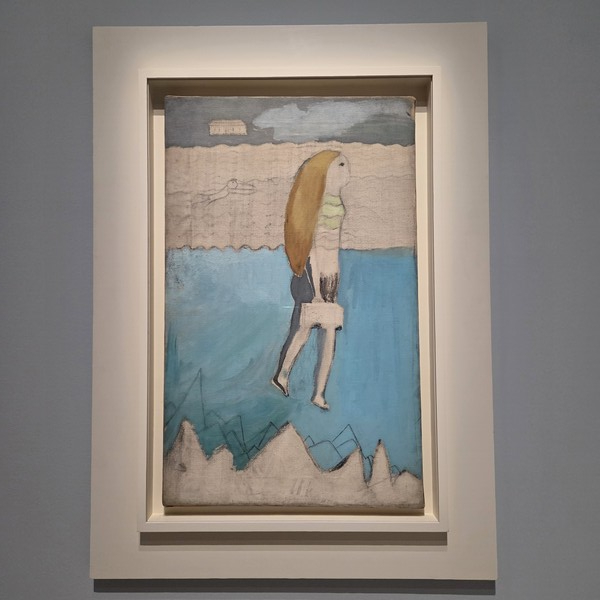

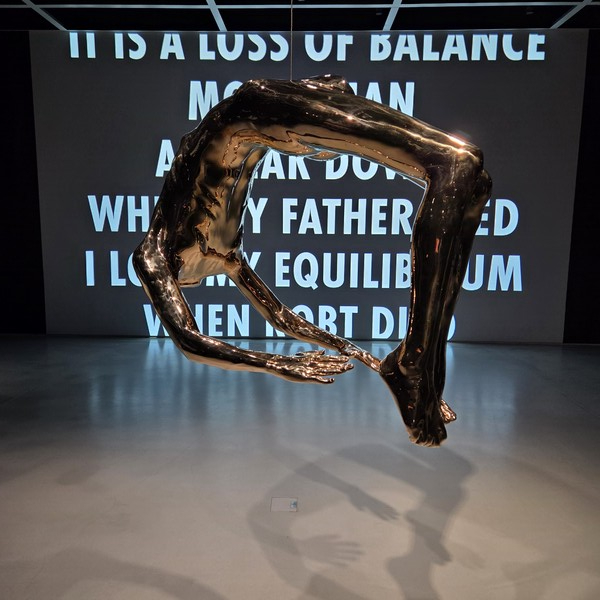

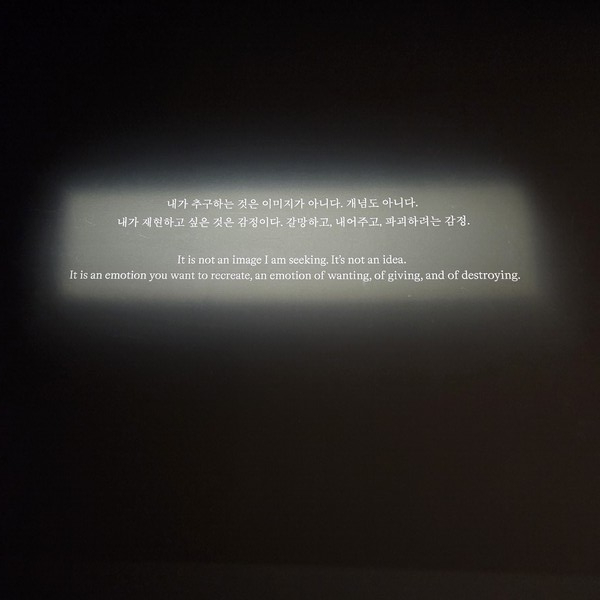

“내가 추구하는 것은 이미지가 아니다. 개념도 아니다.

내가 재현하고 싶은 것은 감정이다. 갈망하고, 내어주고, 파괴하려는 감정.”

“덧없고 영원한”

삶은 덧없고 영원한 것이다. 유전자를 통해 자신을 후대에 물려줌으로써 영원하다. 그러나, 삶은 공평하지도 행복하지도 원하지도 않는 질병이 찾아오는 덧없음이다. 더구나 어려서 받은 아버지의 배반(불륜), 아버지의 불륜을 알고도 덮어주는 어머니의 이해할 수 없는 행동, 자신이 그런 어머니의 딸이라는 여성으로서의 동질성,

거미는 자식을 먹기도 하나요?

(ChatGPT의 말)

네, 맞아요. 일부 거미는 자식을 먹기도 합니다.

이걸 동족 포식(cannibalism)이라고 해요. 어미 거미가 알에서 깨어난 새끼를 먹을 때가 있어요. 주로 먹을 게 아주 없을 때, 살아남기 위해서 그렇게 해요. 하지만 항상 그런 건 아니에요. 많은 거미는 자기 알과 새끼를 보호해요. 일부 거미는 자기 몸을 먹이로 주기도 해요. (어미가 죽어서 새끼가 어미 몸을 먹음)

즉, 거미는 때때로 자식을 먹지만, 꼭 나쁜 행동은 아니에요. 자연에서 살아남기 위한 방법이에요.

왜 이제야 나는 호암미술관에 갔는가? 32년 동안 직장과 집과 주말농장을 오갔던 세월이 거미를 닮았다.

미술관 정원에는 많은 석물이 보였다. 돌에 새겨진 정보들은 남아 호암처럼 부자도 그의 아들 이건희 회장도 덧없이 사라진 삶에 대해 어떤 메시지를 주는 듯하다.

덧없고 영원하다.

[김철홍 대표]

현) 세음세하태양광발전소 대표

전 KCB대표이사

전 서울신문 ESG위원회 국장