[미디어파인=유진모의 무비&철학] ‘블레이드 러너: 파이널 컷’(리들리 스콧 감독)이 내달 개봉된다. ‘블레이드 러너’(1982)는 흥행에 참패했지만 뒤늦게 그 가치를 알아본 마니아와 관계자들에 의해 ‘SF의 레전드’로 추앙된 작품. 1993년 국내 개봉된 상업적 버전을 신기술로 보완하고 감독의 의도를 반영한 재편집으로 재개봉되는 것이다.

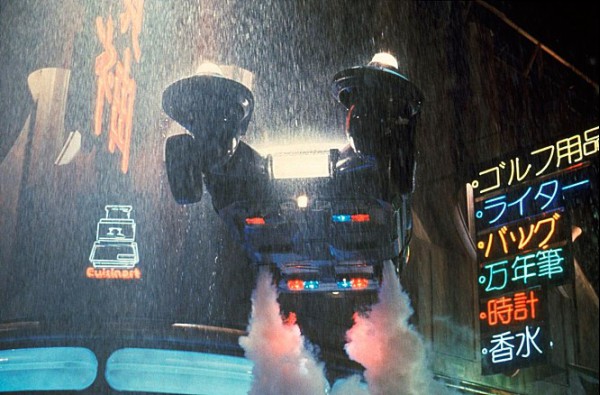

2019년 LA. 핵 전쟁으로 인한 환경파괴로 도시는 항상 어둡고 산성비가 시도 때도 없이 내린다. 오염된 환경 속에서도 폭발적으로 인구가 증가하자 전체주의 정권은 다른 행성으로의 이주 정책을 펼친다.

국가와 손을 잡은 대기업 타이렐은 유전공학으로 만든 복제인간 리플리컨트를 행성 개발에 투입하는데 오프월드에 있던 넥서스6 모델 중 로이(룻거 하우어)를 리더로 한 5‘개’가 반란을 일으킨 뒤 지구로 침투한다. 4년으로 설계된 탓에 얼마 안 남은 생명을 타이렐을 통해 연장하려는 것.

경찰은 그들을 '은퇴'시키기 위해 리플리컨트 사냥꾼(블레이드 러너) 데커드(해리슨 포드)를 부른다. 타이렐 사를 찾은 데커드는 타이렐 회장으로부터 미모의 레이첼(숀 영)을 소개받고 묘한 감정에 휩싸인다. 그녀 역시 복제인간이지만 본인은 그 사실을 모르고 있다.

로이는 생명을 연장할 수 없다고 답하는 타이렐을 죽인다. 데커드는 다른 리플리컨트들을 제거한 뒤 로이와 단둘이 마주하지만 차원이 다른 로이의 힘에 밀려 건물 옥상 외벽에 매달리는 절체절명의 위기를 맞는다.

그리스의 유명 프로그레시브록 그룹 아프로디테스 차일드 멤버로 1970년대를 풍미한 뒤 80년대에 홀로서 영화음악에 매진해온 반젤리스의 음악은 이 첨단의 과학과 음울한 지옥이 공존하는 디스토피아적 미래의 비주얼과 참으로 잘 어울린다.

거리에 넘치는 일본과 중국의 글과 음식 등 문화로 인한 일본영화 특유의 음산한 분위기와 홍콩영화의 누아르가 SF와 병치됨으로써 하나의 스타일 혹은 장르화로 나아가 이후 수많은 SF영화에 영향을 끼쳤다. 스콧 감독은 ‘에이리언’의 존재의 기원이나 ‘글래디에이터’의 인간의 존엄성에 대한 서사적 고찰 등으로 유명한데 36년 전에 이런 상상력과 창의력을 발휘했다는 점은 더욱 놀랍다.

영화의 가장 큰 틀은 원본과 복제본, 그리고 현실과 허구의 경계다. 아직도 데커드가 인간인지, 리플리컨트인지 논란이 분분한 건 제목에 있다. 데커드는 칼날(블레이드) 위를 달리는 자(러너)다. 블레이드는 인간과 복제인간의 경계다. 이 아슬아슬한 질주를 하는 그는 앞뒤 정황상 리플리컨트가 맞다.

제목처럼 감독은 인간과 복제인간 중 지구의 미래의 진짜 인류는 누구일지 질문을 던진다. 이에 대해 오시이 마모루 감독은 1995년 ‘공각기동대’를 통해 사이보그와 결합한 네트워크라는, 스티븐 스필버그 감독은 2001년 ‘A.I.’를 통해 인공지능이란 답을 각각 내놓지만 스콧은 복제인간이라고 생각한 듯하다.

리플리컨트는 감정을 지니게 됨으로써 ‘인생’과 생존의 본능을 스스로 깨친다. 이는 하이데거의 존재의 사유다. 하이데거는 ‘존재와 시간’이란 유명한 저서를 통해 ‘인간의 존재이해를 실마리로 인간의 실존론적 구조를 해명함으로써 존재 일반의 의미를 밝히기 위해’ 존재물음을 논했다.

인간의 입장에서 봤을 때 리플리컨트는 ‘이미 드러나 있는 것’인 현전자(존재자)의 하나일 뿐 인류와는 다른 존재다. ‘인간에게 가까이 와 이미 드러나 있는’ 행성 개척에 활용하는 도구인 사물이다.

하지만 로이 등은 데카르트의 “나는 생각한다, 고로 나는 존재한다”를 깨달음으로써 죽음을 의식하는 피투성을 갖추게 된다. 인간은 누구나 지구라는 공간과, ‘세계-내-있음’의 존재와, 그리고 죽음에 대한 이유 등에서 비롯된 불안으로 피투성을 갖고 있다. 고갱이다.

하이데거는 이를 죽음에 대한 ‘선구적 결의성’이라 명명했다. 이런 존재의 사유가 삶의 의미를 깊게 재구성하려는 기투성으로 발전한다. 영화에서 안타깝게도 인류는 피투에 그치지만 리플리컨트는 그렇지 않았다. 건물 옥상에서 데커드를 죽일 수 있었던 로이는 그러나 자신의 생명이 다한 것을 알고는 오히려 데커드를 살려준 뒤 ‘은퇴’한다. 기투다.

데커드가 자신의 정체성을 알고 있는지에 대해선 애매모호하다. ‘장자’의 ‘제물론’의 호접몽이다. 영화의 원작은 필립 K. 딕의 소설 ‘안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가?’다. 데커드의 주변을 맴도는 형사 개프는 종이로 유니콘을 만든다. 그는 데커드가 유니콘의 꿈을 꾼다는 걸 알고 있다.

데커드는 자신이 인간이고, 인류의 세상에서, 인생을 살고 있다고 생각할지 모르지만 사실 그의 기억은 개프(공권력)에 의해 조작된 것이다. 그런데 인류 속에 인간인 줄 착각한 채 사는 복제인간이 얼마나 있을지 모를 뿐만 아니라 인류는 언제 갑자기 멸종할지 알 수 없는 디스토피아를 살고 있다. 복제인간이 미래의 인류가 될 가능성이 높다는 암시.

전체주의와 이게 낳은 계급사회에 대한 경고성 메시지도 강하다. 인간보다 더 지능과 신체적 능력이 뛰어난 리플리컨트는 그러나 인간의 노예로 살아간다. 인간은 인정하지 않지만 그들도 지성과 인격을 갖춘 생명체, 즉 새로운 인류다. 그들이 원하는 건 단지 생명을 연장해 '인간답게' 사는 것. 계급 붕괴와 기본적 인권이다.

그들은 타이렐의 유일한 체스 친구인 유전자 설계사 세바스찬을 앞장세워 철통보안의 타이렐의 침실에 들어간다. 세바스찬은 소심하지만 박애정신이 강하고, 조로증으로 20대에 벌써 60대의 외모지만 마음만큼은 맑고 밝다. 그러나 그 능력에도 불구하고 허름한 폐건물에서 자신이 만든 로봇 친구들과 사는 외톨이다. 리플리컨트처럼 전체주의가 만든 소외자인 것이다. '블레이드 러너'가 꾸는 꿈은 악몽인가?

[유진모 칼럼니스트]

전) TV리포트 편집국장

현) 칼럼니스트(서울신문, 미디어파인)