[미디어파인=유진모의 무비&철학] 최근 방광암 판정을 받았다는 소식에 한국 포크계의 '큰형' 조동진(70)에 대한 관심이 높아지고 있다. 그는 1966년 미 8군 무대에서 활동하던 재즈록 밴드 쉐그린의 기타리스트 겸 보컬리스트로 데뷔한 뒤 이수만과 서유석이 각자 취입했던 ‘다시 부르는 노래’, 양희은이 부른 ‘작은 배’의 작곡가로 이름을 알리기 시작했다.

1979년 솔로 1집 앨범을 내며 제도권에 본격적으로 진입한 뒤 1996년까지 4장의 정규앨범을 더 내며 가요계에 큰 족적을 남겼다. 오래 뮤직 신을 떠나있던 그는 지난해 11월 정규앨범을 발표했다. 투병 중임에도 불구하고 9월 16일 예정된 소속사 푸른곰팡이의 동료 뮤지션들과의 합동콘서트 무대에 오를 예정이라고 한다. 조동진은 어떤 인물이고, 포크가 한국 가요계에 끼친 영향은 어느 수준일까?

포크(Folk)는 한마디로 미국의 전래 민요다. 우리나라에 ‘아리랑’ ‘한오백년’ 등이 있듯 북아메리카 동부에 뻗어 있는 애팔래치아 산맥 인근에서 살며 임업 광업 철강업 등에 종사한 사람들이 입에서 입으로 전한 대중가요다. 뿌리는 당연히 영국과 스코틀랜드를 중심으로 한 유럽의 클래식 발라드 찬송가 등에 있지만 신대륙을 개척하며 미국인이 된 그들 특유의 정서가 가미됐다.

17세기 초 영국인들이 북아메리카 대륙에 정착하는 과정에서 생성된 음악으로 ‘오 수재너’ ‘스와니강(고향사람들)’ ‘켄터키 옛집’ 등이 대표곡이고 이 곡들을 작곡한 스티픈 콜린스 포스터는 포크의 아버지로 불린다. 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 서부개척시대에 등장한 컨트리와는 좀 다르다. 컨트리(앤드 웨스턴)는 인디언들의 민속음악인 블루그래스를 섞은 음악이다. 가장 중요한 차이점은 컨트리는 개척과 낭만과 즐거움을 노래한다면 포크는 자유와 저항정신을 담았다.

미국에 노예로 끌려온 아프리카 흑인이 블루스를 만들고 여기에 리듬이 가미돼 리듬앤드블루스로 발전하고, 다시 백인이 컨트리앤드웨스턴을 융합해 로커빌리-로큰롤을 만들어냈다. 로큰롤은 또 록이란 하나의 거대한 장르를 형성한 뒤 포크와 자연스레 결합해 포크 록이란 하위장르를 만들어냄으로써 포크의 위대함을 전 세계에 알린다.

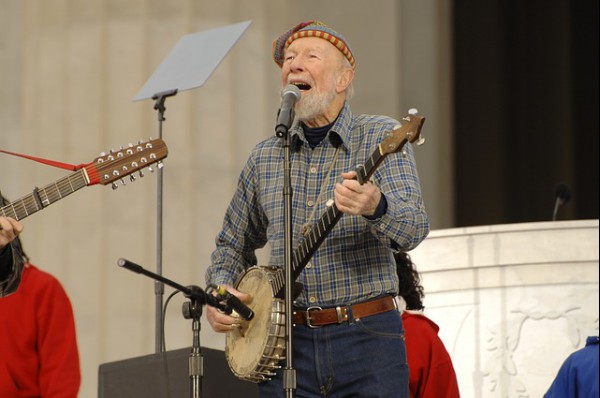

컨트리가 밴조라면 포크는 통기타와 하모니카다. 1940년대를 중심으로 우디 거스리와 피트 시거라는 양대산맥이 포크를 유행시키며 모던 포크를 낳았고, 그 명맥을 저 유명한 조안 바에즈와 밥 딜런 이었다. 우디 거스리에 영향을 받은 딜런은 뉴포트 포크 페스티벌에 일렉트릭 기타를 메고 나왔다 마니아들에게 비난의 집중포화를 받은 적이 있지만 포크 록이 유행하면서 오히려 그는 선구자가 됐다. 약간의 시차를 두고 나타난 캐나다의 닐 영은 누가 봐도 밥 딜런 스타일이다.

피트 시거는 “민중의 희로애락을 담지 않는다면 포크 음악이 아니다”라고 말한 바 있다. 그래서 딜런과 바에즈 등 포크 뮤지션들은 미국의 베트남 참전과 인종차별 등 사회적 부조리에 저항하고 자유와 정의와 평등을 주장했다.

우리 민족은 일제강점기와 한국전쟁을 거치면서 엔카와 팝 등의 구조와 편곡 등을 받아들여 오늘의 트로트로 발전시키는 한편 록 블루스 재즈 포크 등 다양한 서구의 대중음악을 수용했다. 전쟁 직후 미 8군 무대를 중심으로 록 블루스 재즈 등을 연주하는 밴드들이 우후죽순처럼 생겼지만 삼엄했던 박정희 정권 당시 긴 머리에 티셔츠와 낡은 청바지 차림을 한 그들이 TV에 나오는 건 언감생심이었다.

그래서 제도권 진입을 원하던 가수들이 택한 게 바로 비교적 점잖은(?) 포크였다. 1970년대 절정을 이룬 포크 가수들은 그러나 정권의 입맛대로 얌전하게 굴진 않았다. 이른바 통기타(혹은 생맥주 청바지) 문화라고 불리던 포크의 물결은 군사독재정권에 저항하는 대학생들과 2인3각의 열을 이뤄 뉴포트 페스티벌처럼 자유와 평등과 전쟁반대 등을 외쳤다. 그래서 김민기로 대표되는 불손한(?) 포크가수들은 노래를 불러야할 입에 재갈이 물리고, 기타를 쳐야 할 손에 수갑이 채워졌다. 디오게네스 냄새가 물씬 풍기는 한대수와 양병집도 마찬가지.

그들과 함께 포크 뮤지션의 4대천왕을 완성한 조동진은 박정희와 전두환의 정권교체시기에 데뷔했고 그나마 서정적인 가사를 추구함으로써 전두환의 감시에서 피해갈 수 있었지만 그만큼 값어치를 제대로 평가받지 못했다. 하지만 그는 작곡가로 데뷔했듯 장필순 등 뛰어난 후배 뮤지션을 지원사격함으로써 포크의 명맥을 꾸준하게 이어갔다.

양병집은 데뷔앨범(1974년)부터 노골적으로 유신정권을 비판하고 야유하는 날카로운 저항의 몸부림을 한다. 밥 딜런의 ‘Don't think twice it's all right’을 개사한 ‘역’은 ‘두 바퀴로 가는 자동차, 네 바퀴로 가는 자전거, 포수에게 잡혀온 잉어만이 한숨을 내쉰다’ 등의 교묘한 메타포와 알레고리로 뒤틀린 현실과 억눌린 민심을 대변했다.

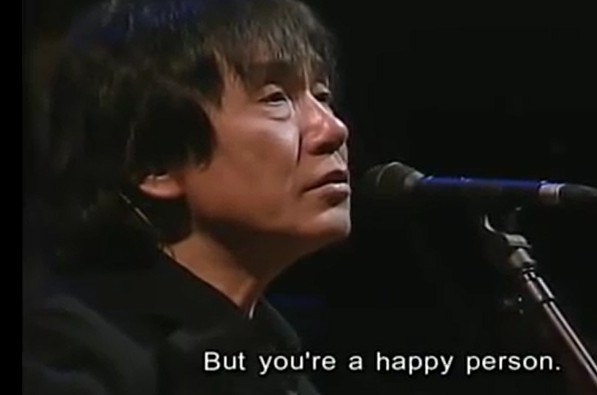

이에 비해 조동진은 한 폭의 수채화나 서정시 같은 파스텔톤이거나 니힐리즘이었다. 주로 사랑 인생 철학 등을 담고 있다. ‘행복한 사람’은 ‘울고 있나요 당신은 울고 있나요/ 아아~그러나 당신은 행복한 사람/ 아직도 남은 별 찾을 수 있는/ 그렇게 아름다운 두 눈이 있으니’라는 위안의 시지만 ‘작은 배’는 ‘배가 있었네...아주 작은 배가 있었네...작은 배로는 떠날 수 없네/ 멀리 떠날 수 없네’라는 비관의 레퀴엠이다.

김민기 한대수 양병집이 1960~70년대 포크계를 이끈 저항의 삼총사였다면 약간 후발주자인 조동진은 포크의 정서를 만개시킨 대부라고 할 수 있다. 대표적인 후배가 이주호의 해바라기다. 그는 1976년 한국 포크계의 진정한 ‘고수’라고 할 수 있는 이정선과 함께 해바라기를 출범시킨 뒤 유익종과 듀엣으로 재편해 1985년 발표한 2집앨범의 수록곡 거의 전부를 히트시키며 대표적인 포크뮤지션으로 우뚝 선다. ‘모두가 사랑이에요’는 아직도 애청될 정도다.

초기 해바라기의 멤버로 한영애가 있다. 현재 ‘한국 블루스의 대모’로 추앙받는 ‘누구 없소?’의 바로 그 한영애다. 한영애는 임희숙과 함께 한국 블루스 여성보컬리스트의 양대산맥이다. 이를 보더라도 왜 미국에서 블루스 재즈 록 포크 등이 서로 친화적인지 알 수 있다.

임희숙의 ‘그래도 설마하고’와 한영애의 ‘여인 #3’는 미국의 빌리 할리데이나 새러 본에 견줘도 결코 손색이 없을 훌륭한 임프로비제이션과 소울과 개성이 빛을 발한다. 대다수 정형화된 가수들에게 결여된 애드리브와 감정과 소화력이 판옵티콘이란 감옥의 감시를 뚫고 나와 담대한 시놉티콘이 돼 대중을 쥐락펴락한다.

록이 현재 전 세계에 유행하는 모든 대중음악의 뿌리이자 줄기라면 포크는 그 록이 탄생되는 데 훌륭한 자양분이었고, 다양한 하위장르의 줄기를 뻗어나갈 수 있도록 도운 광합성작용이었다는 점에서 존재의 가치가 높다. 뿐만 아니라 음악이 왜 사람들을 젊게 만들고, 진취적으로 고무하며, 자유와 평등의 정신을 앙양하는지 증언하는 록의 영원한 파트너다.

의문을 남기고 요절한 김광석은 한국 포크의 역사에 길이 기록될 뮤지션일 것이다. 그는 밥 딜런이나 양병집처럼 사회운동과는 거리가 멀었지만 대중의 희로애락의 정서와 고된 생활에 밀접한 생활밀착형 가수였다는 점에서 높게 평가되는 것이다.

[유진모 칼럼니스트]

전) TV리포트 편집국장

현) 칼럼니스트(서울신문, 미디어파인)